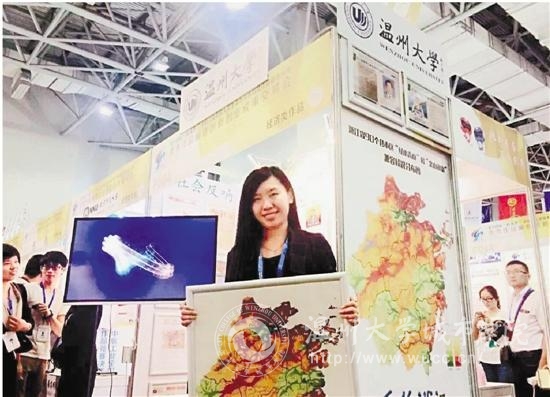

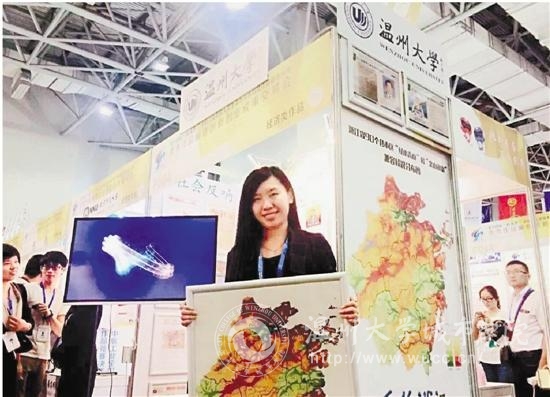

本報訊 (見習記者 李知政 通訊員 郁星 林節) 連續3年,5000余人次,奔赴全省90個縣(市、區)采集水樣、問卷調查、分析研究……在省委主要領導勉勵下,溫州大學城市學院的學生志愿者三年如一日延續環保社會實踐,長期累積后寫就的《“綠水青山”與“金山銀山”的兼容性研究——基于浙江省90個縣(市、區)經濟發展和水資源保護的調查分析》,在日前結束的第十四屆“挑戰杯”全國大學生科技學術競賽中脫穎而出獲一等獎,也是浙江省高校在這次賽事中唯一的經濟類一等獎作品。

“挑戰杯”是由共青團中央、中國科協、教育部和全國學聯共同主辦的全國性大學生課外學術實踐競賽,被譽為當代大學生科技創新的“奧林匹克”。本次“挑戰杯”有全國2000多所大學,200多萬名大學生、數萬件作品參賽。經過層層選拔,溫大城院的參賽作品與其他70件經濟類作品進入全國總決賽,之后更是成為由專家直接推薦向全國高校公開答辯展示的5件作品之一。

同組參賽的有北京大學、中國人民大學、廈門大學、四川大學這樣的911、285名校,更有像上海財經大學和東北財經大學這樣經濟領域的佼佼者,指導老師中更是不乏該領域的名家,大家都拿出了最好的作品.。“我們作為一家獨立院校能站到這樣一個大舞臺上已經是一個奇跡,最終能從783件決賽作品中殺出重圍奪冠,實屬不易。”帶隊指導老師范茂盛感嘆。

“這樣一個課題研究起碼需要上億元的資金投入,你們究竟是如何做到的?”在“挑戰杯”決賽現場,專家們紛紛表示這是一項“不可能完成的任務”。

事實上,這是一個純公益的環保行動。它的背后是溫大學子連續3年、共計5000人次,奔赴全省進行采集水樣、問卷調查和社會實踐,整個課題的投入資金僅為30萬元人民幣。

這個“不可能完成的任務”緣起于2013年初備受社會關注的溫州“懸賞環保局長下河游泳”事件。當時,網友們紛紛發出“我們慢慢長大變成了自己想要成為的樣子,而那條繞過你家門前,被爺爺奶奶那一輩人親切稱作母親河的那條河流卻和當初的樣子漸行漸遠。”這樣的感概。

溫大城院的學生志愿者就是在那個時候萌生了保護母親河的念頭,且很快付諸行動,分別奔赴各自家鄉檢測水質情況。“我一直記得2013年5月1日,那天是大部分學生回家的日子,而我們行李里多了兩樣東西,一個是礦泉水瓶,一個是取水容器”,本次“挑戰杯”參賽選手葉昱潔回憶起第一次踐行活動時的場景。他們用這樣方式對家鄉的母親河做了一次最科學的“致敬”。

就這樣,這場名叫“匯集家鄉水,同結環保心”的活動于2013年5月吹響號角,溫大城院發動學生在五一小長假回家時走訪錢塘江水系、甌江水系等省內八大水系,并把這些水樣送到溫大實驗室進行科學分析,最終得出民間版的浙江省水質檢測報告。

數據出來后,沈芝筠等6位學生提出通過進一步分析水質檢測報告,結合當地人均GDP來探究經濟發展對水環境保護的影響,試圖尋找水環境和經濟發展的平衡關系。

“龐大的數據和復雜的樣本變量讓我們的研究一度陷入泥潭。”葉昱潔描述當時課題研究的經歷時說道。但很快他們收到了一封來自浙江省委書記夏寶龍回信,信中高度肯定了他們的工作:得知你們發起“匯集家鄉水,同結環保心”保護浙江母親河公益環保活動,我感到很高興,希望你們把這一做法堅持開展下去。信中還勉勵大學生們,“把助推‘五水共治’作為書寫精彩人生的平臺”。

這,給予了葉昱潔等同學極大的精神力量,此后幾年,隨著“五水共治”的深入推進,各地的水越來越清了,大學生們仍堅持每年取水檢測。他們選取磐安縣、慈溪市、桐廬縣3地“五水共治”典型案例進行專業分析,他們利用問卷調查、實證研究等形式得出浙江省各縣(市、區)經濟發展水平和水質污染程度存在M型關系,并為我省實現“綠水青山”和“金山銀山”雙豐收提供政策建議。攻堅克難,最終豐收成果。

“世紀治水,百年樹人。學生能將治水的理念與我們的育人理念融合、與社會實踐融合,我們為之驕傲。”溫州大學城市學院黨委書記、副院長周東道說。